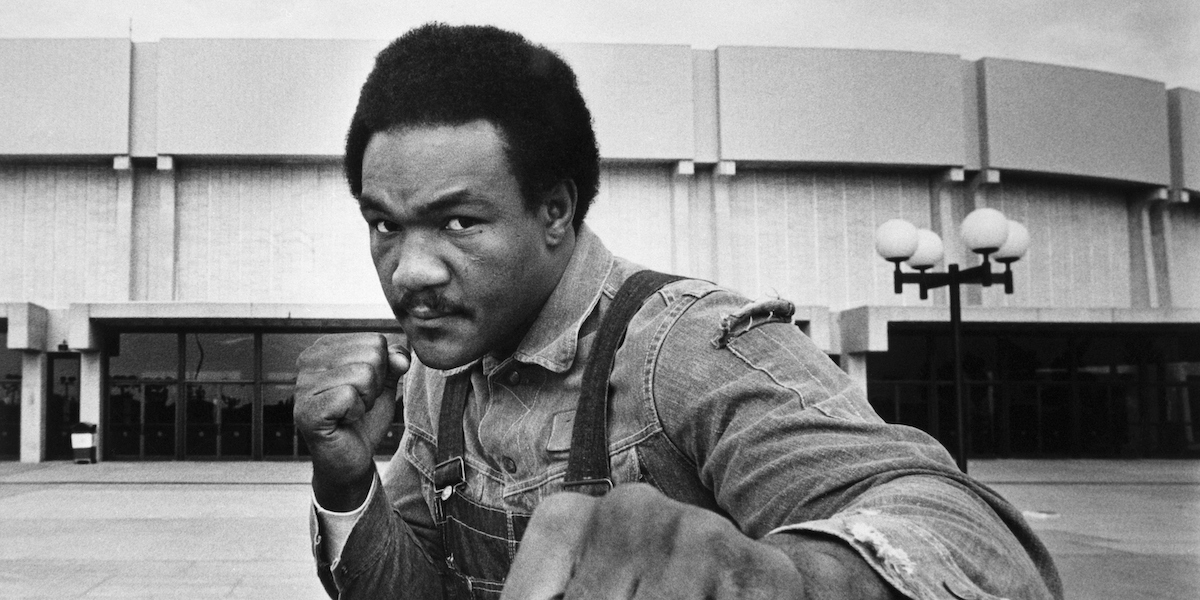

Venerdì 21 marzo 2025 muore George Foreman. La storia di George Foreman è un potente esempio di resilienza, redenzione e reinvenzione. Il modo in cui ha elaborato la sconfitta terribile di quel 30 ottobre ’74 contro Muhammad Ali, il suo incredibile ritorno al pugilato e la riconquista del titolo mondiale all’età di 46 anni hanno sfidato le convenzioni e ispirato milioni di persone, dimostrando che l’età non è un limite per raggiungere grandi traguardi. Oltre al pugilato, Foreman è stato un grande imprenditore con la George Foreman Grill, diventando un’icona culturale al di là del mondo dello sport. Il suo impegno come filantropo attraverso il suo centro giovanile testimonia la sua evoluzione da combattente aggressivo a uomo di pace e di comunità. La sua storia, dal ruggito della giungla al tuono del campione anziano, è un esempio duraturo della forza dello spirito umano capace di superare le sconfitte, fare fronte ad ogni avversità e di sapersi reinventare. La sua eredità continua a vivere, non solo nei record sportivi e negli affari di successo, ma nel cuore di chiunque voglia riscattarsi o abbia mai osato sognare una seconda possibilità. George Foreman ci ricorda che la vera vittoria non è conquistare un titolo, ma trasformare la propria vita, grazie anche alla sconfitta e alla caduta nell’abisso, in un’opera d’arte di altruismo e speranza.

Tag: Recensione

La complessità

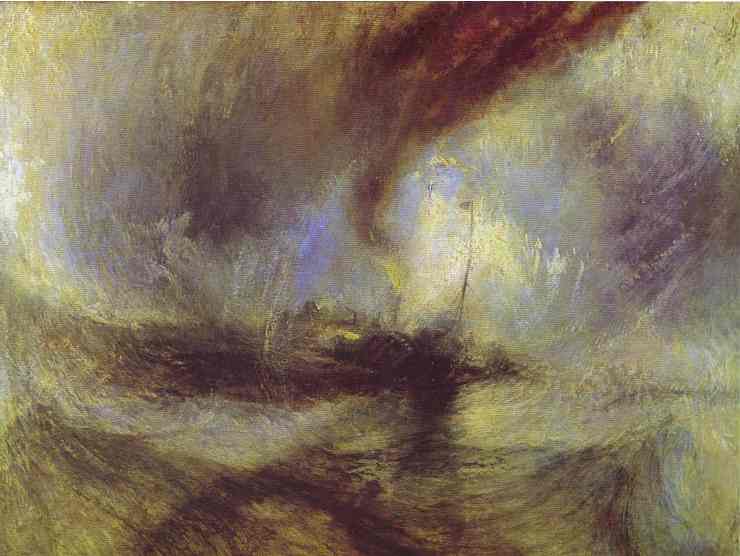

William Turner, 1842, La tempesta di neve. Battello a vapore a largo di Harbour Mouth.

Turner è un altro di quei pittori che ho sempre amato. E mi rendo conto che quando esco dal Novecento e vago per altre epoche, poi ciò che porto a casa è sempre un quadro del Novecento. Questa immagine la userò come copertina di un prossimo libro sulla complessità della comunicazione umana. Perché per me questo quadro rende conto delle relazioni umane, più che di un battello in balia di una tempesta di neve. O, forse, quella è lo nostra condizione perenne.

Anche i romanzi parlano

Il motivo per cui ho acquistato e letto questo libro è che ho capito che anche il romanzo, in esso, aveva una voce. Credo sia la prima volta, almeno per me, che incontro un romanzo – tratto pare da una storia vera, ma non ho controllato – nel quale il romanzo stesso, come oggetto, ha una sua propria voce, interviene, commenta, avverte. In questo periodo m’interessano quegli oggetti-romanzi-saggi-non si capisce bene cosa siano- che non appartengono a dalle categorie affermate, o ne incrociano molte. Visto come ho scritto su Van Gogh, si dovrebbe capire perché. Cerco complici.

Per il resto, il romanzo breve di Aramburu, nonostante la drammaticità di ciò che racconta, conserva una sua leggerenza felice, un modo di raccontare semplice, con diverse voci – tra cui quella del romanzo stesso – che si alternano a costruire un momento particolare della vita di una famiglia e anche di una comunità. Non è consigliato per chi è sensibile ai lutti. Io stesso non lo avrei letto se non fosse per questa invenzione letteraria che mi ha incuriosito. Da capire il finale.

Lettere a Theo, un epistolario eccezionale

La raccolta (parziale) delle lettere che Vincent ha inviato a Theo negli anni è un documento eccezionale per comprendere non solo il senso della pittura di Van Gogh, ma la sua straordinaria personalità, troppo in anticipo sui tempi per il suo secolo, troppo legata ai suoi tempi per dove stava andando la pittura. Van Gogh non è stato solo un grande pittore, ma soprattutto una grande persona e, cosa che forse non si è detta abbastanza, un grande scrittore.

Se la vita non ha preso il sopravvento su di voi, forse avete modo di leggere, di tanto in tanto, le lettere di Vincent, quasi 900, in originale (con traduzioni), sul sito che le mette a disposizione di tutti.

I miei 50 libri…

Il mio grande rammarico, morendo, sarà non aver letto abbastanza. I libri importanti per me sono più di 50, ma la vita s’illumina alla luce delle scelte che si fanno. Sono le scelte che testimoniano chi siamo. (L’ordine è casuale)

Fuori lista il primo libro che ricordo di aver letto: Dal Tamigi alle Amazzoni, di Attilio Rovinelli.

Cent’anni di solitudine, di Gabriel Garcia Marquez

Come salvarsi la vita, di Erica Jong

Il Tao della fisica, di Fritjof Capra

L’uomo senza qualità, di Robert Musil

Finzioni, di Jorge Luis Borges

Il libro del riso e dell’oblio, di Milan Kundera

Tanto amore per Glenda, di Julio Cortazar

Siddhartha, di Herman Hesse

L’albero della conoscenza, di Humberto Maturana e Francisco Varela

La realtà della realtà, di Paul Watzlawick

Tutte le poesie, di Giorgio Caproni

Il superuomo di massa, di Umberto Eco

Le città invisibili, di Italo Calvino

Contro il metodo, di Paul Feyerabend

Credere per vedere, di Wayne Dyer

XY L’identità maschile, di Elisabeth Badinter

Il gioco e il massacro, di Ennio Flaiano

Pensieri spettinati, di Stanislaw Lec

Detti e contraddetti, di Karl Kraus

Le nozze di Cadmo e Armonia, di Roberto Calasso

Gente sul ponte, di Wislawa Szymborska

La nausea, di Jean Paul Sartre

Lavorare stanca, di Cesare Pavese

Vita, istruzioni per l’uso, di George Perec

Odile, di Raimond Queneau

Fuochi, di Margherite Yourcenar

Illusioni, di Richard Bach

L’arte di amare, di Erich Fromm

L’amore ai tempi del colera, di Gabriel Garcia Marquez

Bouvard e Pecuchet, di Gustave Flaubert

Frammenti di un discorso amoroso, di Roland Barthes

Emmaus, di Alessandro Baricco

Cristo si è fermato ad Eboli, di Carlo Levi

La cognizione del dolore, di Carlo Emilio Gadda

La metamorfosi, di Franz Kafka

Del senso, di Algirdas Julien Greimas

Autobiografia, di Charles Darwin

La vigna del testo, di Ivan Illich

Chiaro di donna, di Roman Gary

Le trasformazioni dell’intimità, di Antony Giddens

Armi, acciaio e malattie, di Jared Diamond

Per un’ecologia della mente, di Gregory Bateson

Geografia infruttuosa, di Pablo Neruda

Semiotica, comunicazione e marketing, di Jean Marie Floch

Un altro giro di giostra, di Tiziano Terzani

I malavoglia, di Giovanni Verga

La galassia Gutenberg, di Marshall McLuhan

Antologia di Spoon River, di Edgar Lee Masters

Il libro della sovversione non sospetta, di Edmond Jabes

HHhH. Il cervello di Himmler si chiama Heydrich, di Laurent Binet

Devo molto anche alla consultazione dei seguenti libri scolastici:

Il materiale e l’immaginario, Antologia di Letteratura, a cura di Remo Ceserani e Lidia de Federicis.

Vocabolario della lingua italiana, di Giacomo Devoto e Gian Carlo Oli.

Dizionario etimologico, di Giacomo Devoto.

Filosofie e società, Antologia filosofica di Alessio, Vegetti, Fabietti, Papi.

Storia e storiografia, a cura di Antonio Desideri.

I miti greci, di Robert Graves.

Un lungo piano sequenza…

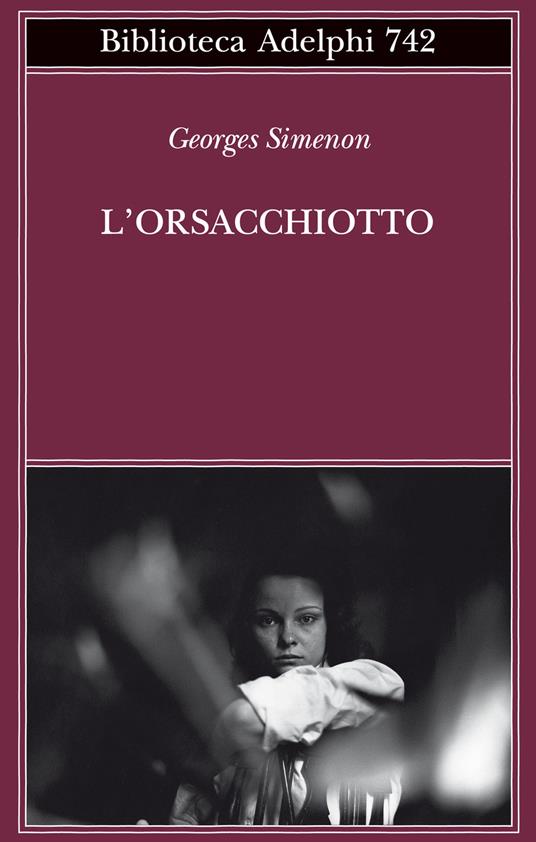

Arriva sempre un momento, nella vita di ognuno di noi, credo, in cui si tratta di leggere qualcosa di Simenon. Questo è il suo romanzo più breve e racconta la storia (sembra un lungo piano sequenza) del professor Jean Chabot, un ginecologo di successo, dalla vita apparentemente tranquilla e agiata. Ma ben presto capiamo che il professore coltiva un’insoddisfazione profonda. Senza capire bene perché, cosa c’è che non va nella sua vita, è sempre più stanco e sempre più lontano da tutti, da sua moglie, dai figli, dai parenti, dai pazienti. Fa i conti con la vecchiaia, con l’incubo di non poter più esercitare la sua professione e nella sua memoria ritorna una specie di senso di colpa, qualcosa che ha a che fare con una giovane inserviente della clinica, che lui soprannomina “l’orsacchiotto” per la sua tenerezza e ingenuità. La scrittura di Simenon è asciutta, scorrevole, precisa, direi “professionale”. Il racconto arriva alla fine senza che uno se ne accorga. E la fine non è ciò che ci si aspetta.

Salvador Allende, il Cile e il Museo dei Suicidi

“Indagine su un colpo di stato” di Ariel Dorfman è un’opera intensa e complessa. Il romanzo, sotto la veste di un giallo che indaga sulla morte di Salvador Allende, si trasforma in un’analisi profonda dell’anima di un paese ferito e di un uomo lacerato dal senso di colpa. Dorfman intreccia magistralmente la storia personale di Ariel, lo scrittore esiliato, con la storia collettiva del Cile, creando un affresco vivido e doloroso. Inoltre, attraversa il romanzo un personaggio particolare che sta creando un museo dedicato ai suicidi, il cui scopo è quello di aiutare l’umanità a capire che si sta suicidando (il titolo originale, in inglese, è infatti: Il museo dei suicidi).

Cosa resta:

- Un’indagine che scava nel profondo: L’indagine sulla morte di Allende non è solo una ricerca storica, ma un viaggio interiore di Ariel alla scoperta delle proprie ferite e dei propri demoni.

- Un intreccio di storie: Le vicende personali si intrecciano con la storia politica del Cile, creando un mosaico complesso e affascinante.

- Un linguaggio potente: La scrittura di Dorfman è intensa, evocativa e capace di trasmettere al lettore un forte senso di partecipazione emotiva.

- Un’analisi profonda della colpa: Il tema della colpa è centrale nel romanzo, sia a livello individuale che collettivo. Dorfman ci invita a riflettere sul peso del passato e sulla possibilità di redenzione.

- Un ritratto vivido del Cile: Il romanzo offre un ritratto vivido e multiforme di Salvador Allende e del Cile: un paese segnato da profonde contraddizioni e da una storia travagliata.

- Un ritmo a volte lento, un intento forse troppo grande, forse il bisogno di dire tante cose rendono il libro difficile, faticoso a tratti. Il ritmo della narrazione invita a qualche salto, soprattutto nella parte centrale del romanzo. Dall’altra parte si apprezza l’autofiction, la sincerità del racconto, la complessità dei personaggi coinvolti.

“Indagine su un colpo di stato” è un romanzo che va oltre il genere del giallo storico, offrendo una riflessione profonda e toccante sulle ferite di un paese e di un uomo.

La vita istruzioni per l’uso di Georges Perec

Il sottotitolo di questo particolarissimo libro è “Romanzi”. Non a caso. Se mi dovessero chiedere qual è il libro che ho amato di più e che ho letto più spesso, beh, sarebbe questo (insieme ad altri, di cui parlerò in altri post).

Un romanzo su cui sono stati scritti saggi, girati documentari, analizzata ogni pagina. Un romanzo costruito a tavolino, completamente, progettato in ogni sua minuzia per dimostrare che le costrizioni, anche le più assurde, sono un toccasana per la creatività. L’autore ha impiegato 9 anni per scriverlo. Ad esempio tutto l’insieme di storie e romanzi di cui è composto questo libro (c’è anche l’indice delle storie) può essere riprodotto come un movimento su una ipotetica scacchiera (di dieci quadrati) di un cavallo.

Se vuoi saperne di più vai qui, ne parlano meglio di me. A me quello che colpisce è la quantità di copertine fatte per questo libro che io ho comprato molte volte avendolo consumato, perso, letto in francese, in italiano…

E tu chiederai: ma di che parla? Della vita, di che altro se no?

Rodrigo Hasbún, la trama nascosta

Ho letto i due libri pubblicati in italiano di Rodrigo Hasbún. Sono Andarsene e Gli anni invisibili.

Sono due romanzi relativamente brevi, su temi molto diversi e nello stesso tempo con qualcosa in comune, la Bolivia, dove Rodrigo Hasbún vive ed è nato.

I due romanzi sono molto intensi, delicati, a tratti molto poetici. La particolarità di questo autore sta nel modo in cui costruisce il romanzo. I fatti principali non sono raccontati. Il lettore deve ricomporli da sé, in base a quello che viene detto da altri, su piani temporali diversi, attraverso altre voci. Trovo la cosa affascinante e coerente con i tempi in cui la struttura narrativa viene continuamente ripensata. Ciò che viene nascosto assume una maggiore centralità. Il non raccontato diventa tanto presente come il racconto. In parte c’è del pudore. In parte c’è della furbizia. In parte c’è che è tutto talmente visibile che nascondere diventa un atto artistico, pertinente, quasi una forma obbligata di legittima difesa. Hasbún è giovane. Avremo altre notizie di lui. Fortemente consigliato.

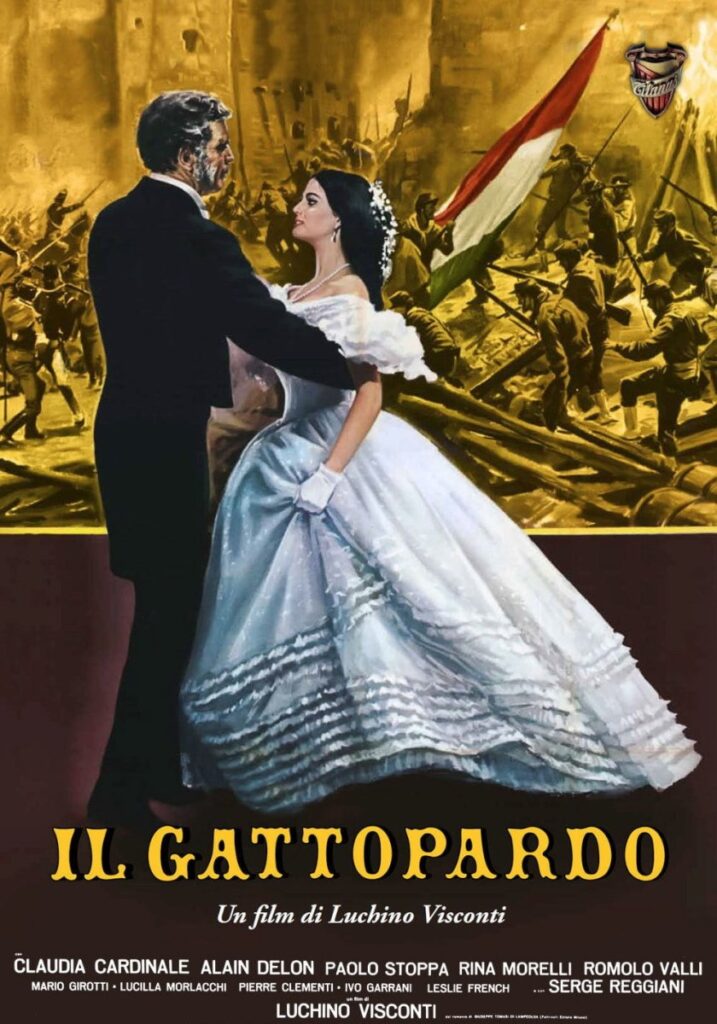

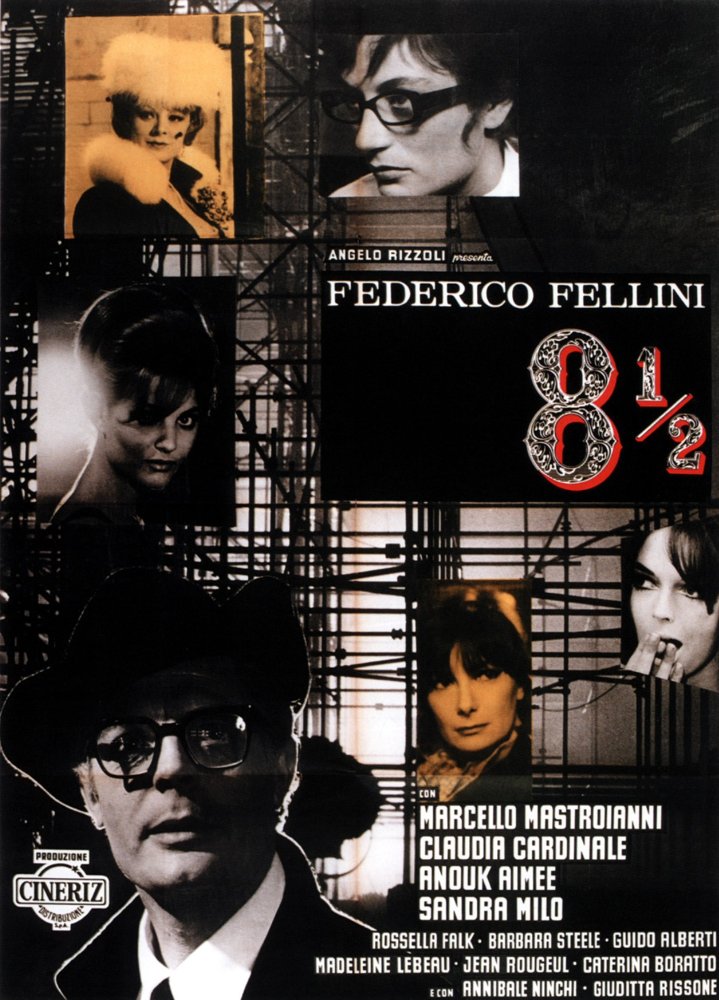

La confusione da fare propria

La bella confusione, di Francesco Piccolo (Einaudi) è la storia, incrociata, di due film che uscirono lo stesso anno, il 1963: Il Gattopardo, Otto e mezzo. La storia di una rivalità durata poco più di un decennio, o forse per sempre, tra Federico Fellini e Luchino Visconti. La storia della lavorazione dei film che avevano diversi punti in comune, quello da cui Piccolo parte, la presenza contemporanea di Claudia Cardinale sui due set. La storia di due film e due autori agli antipodi che in questi film fanno un periplo tale da confluire nella stessa visione della vita. Due film che hanno segnato la storia del cinema, la nostra storia culturale e non solo e che sono stati fatti nello stesso periodo dove già tutto sembrava compromesso. Due film che segnano l’apice del cinema italiano nel mondo come non sarà più. Un libro scritto in prima persona, un documentario narrativo come lo definisce l’autore. Se si amano questi due film, se si amano Fellini e Visconti o personaggi come Suso Cecchi D’Amico, Ennio Flaiano, Ettore Giannini, Nino Rota e tanti altri che hanno fatto la storia di questi film e la storia del cinema (ci sono anche Claudia Cardinale, da cui la storia prende le mosse, Marcello Mastroianni, Sandra Milo, Giulietta Masina…) questo libro vi catturerà e sarà come entrare dentro un altro film, un altro mondo, quello misterioso, caciarone, imprevedibile, del fare cinema, un’arte alle prese con la vita, alle prese con la necessità di riprodurre la vita nonostante tutto. Un’arte che rende bella la confusione.

Di tutto questo libro pieno di storie, di aneddoti gustosi, di umanità, di cattiveria feroce e inutile, voglio ritenere il fatto che Fellini in quel periodo e per molti anni ancora aveva (almeno) tre relazioni sentimentali importanti: Giulietta, Anna, Sandra. Tre donne innamorate che nonostante tutto – probabilmente sapevano delle altre – restano lì, attaccate a lui. Il che a me pare sufficiente per scrivere un’altra storia altrettanto affascinante che tutte quelle raccontate nel libro. Un uomo che – non so con quale animo e di questo sarebbe affascinante raccontare – ha tre relazioni e passa dall’una all’altra e viene sopportato da tre donne che – almeno una di loro, Giulietta, ogni tanto lo insulta, lo maltratta, lo infama davanti a tutti (Tu non sei un uomo, gli dice davanti agli amici imbarazzati). E lui non fa nulla. E lei non fa più di quello. Quale curiosità e quale energia, quale capacità di non sentire le sue donne, le loro rabbie, il loro dolore, quale capacità di perseguire se stesso bisogna avere per condurre una vita così? E che relazione c’è tra questa incapacità (o capacità) e l’arte che si mette in scena? Quale confusione occorre far finta di non sentire per vivere su piani così diversi e nello stesso tempo restarci dentro? Questa confusione e l’arte insieme? E’ giusto giudicare la persona e dimenticarsi l’artista? O viceversa? Sembra che l’arte (forse anche la vita) abbia bisogno di molta “confusione” per emergere e la cosa bella di questo libro è che la racconta tutta questa confusione, questa umanità per niente risolta, tranquilla, felice. Sembra che tutto congiuri affinché si accetti la vita com’è, mentre tutti si battono per vivere qualcos’altro, essere risolti, sereni, felici. Invece, come dice Guido (Mastroianni) alla fine di Otto e mezzo, forse è un’altra la direzione da prendere, più difficile, meno ideale: imparare a stare nella confusione e dire “come è giusto accettarvi, amarvi… La vita è una festa, viviamola insieme… accettami così come sono, se puoi. E’ l’unico modo per tentare di trovarci”.

Una serie tratta da dei dipinti…

Una volta ho scritto un racconto a partire da un quadro di De Chirico, e questo perché avevo letto che Italo Calvino aveva scritto un racconto prendendo spunto da un quadro, non so più di chi (e non so se è vero). I quadri sono spesso protagonisti di storie, ma costruire un mondo intero a partire da alcuni quadri non mi risulta sia stato fatto, almeno non come qui, nella serie Loop.

Tales from the Loop (anche Loop) è una serie tv di una sola stagione (è bene saperlo) uscita nel 2020 e creata da Nathaniel Halpern. La particolarità della serie, oltre ad essere molto bella, è che è tratta da una serie di quadri del pittore svedese Simon Stålenhag. La serie, come i quadri, è di una fantascienza contemporanea, distopica e quotidiana. I temi della serie sono profondi, a volte perturbanti, mai banali. La serie è impreziosita da una colonna sonora di Philip Glass e Paul Leonard-Morgan semplice, essenziale e struggente. Come sempre nelle serie non vi aspettate né spiegazioni dettagliate, né finali risolutivi. Il tutto è un loop…

Rulli di tamburo per Rancas

Manuel Scorza

Rulli di tamburo per Rancas

Feltrinelli, 1990, tit. originale Redoble por Rancas, 1970

La primissima pagina di questo libro, cioé proprio la prima pagina, quella che in altri libri è bianca e precede il colophon, il titolo, l’indice e poi l’inizio del romanzo o del saggio, reca una scritta che inizia così:

Questo libro è la cronaca esasperantemente vera di una lotta solitaria: la lotta condotta nelle Ande Centrali fra il 1950 e il 1962 dagli uomini di alcuni vilaggi ravvisabili soltanto nelle mappe militari dei distaccamenti che li rasero al suolo.

E poi finice con una frase che da allora non ho più dimenticato e mi ha fatto intravedere tutto un mondo quando lessi questo libro 32 anni fa:

Certi fatti e la loro ubicazione cronologica, certi nomi, sono stati eccezionalmente modificati per proteggere i giusti dalla giustizia.

Questa, come ho detto, è solo la primissima pagina che il lettore incontra. Immaginate cosa può essere questo romanzo-cronaca. Io ricordo solo che non dimenticherò mai questo libro.

p.s. se vuoi sapere qualcosa di più vai qui.

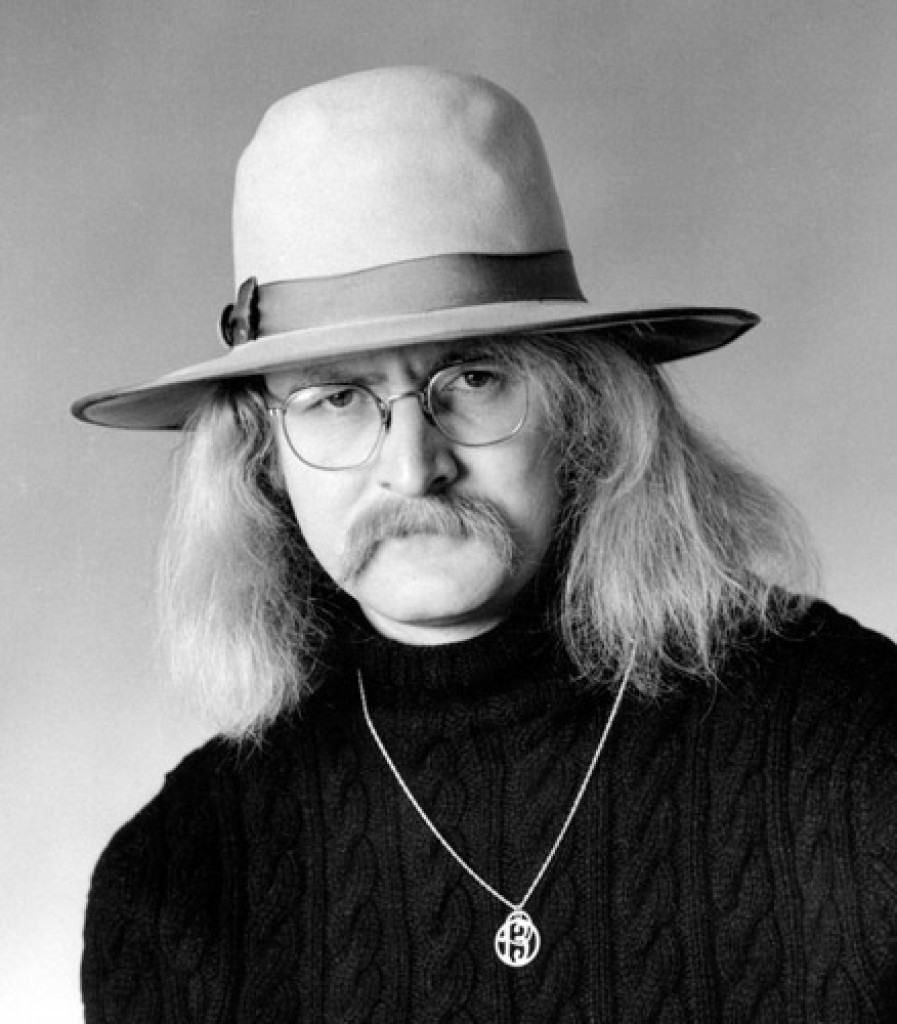

Richard Brautigan, da riprendere

Richard Brautigan

La casa dei libri

Marcos Y Marcos, 2003

tit. originale The Abortion: an Historical Romance, 1966 (1970)

Arrivo a questo autore attraverso un testo di Alessandro Baricco. Leggo, appena posso, tutti i libri che consiglia nel suo Una certa idea di mondo. I migliori 50 libri letti negli ultimi 10 anni (2002-2012). (Da leggere solo per come racconta i 50 libri). Dopo aver riletto per la quarta volta Il Gattopardo, dopo il bellissimo Napoleone a Mosca, ecco il turno di American Dust, di cui Baricco, scrive:”Romanzi del genere li riesci a scrivere solo se hai visto il fondo della sconfitta, o sei già morto: non sei capace di quella intensità mite, quella convalescente economia di parole se sei ancora vivo, o vincente. Per urlare così sottovoce, devi essere finito. Allora ti spetta una dolcezza che, in compenso, è infinita”.

American Dust è stato scritto nel 1980, quando RB era stato dimenticato e lui non si rassegnava alla irrilevanza. RB si è ucciso due anni dopo e in questo libro si sente un senso di morte palpabile. Ma non è affatto un libro triste, tutt’altro, è divertente, intelligente, delicato. Come scrive Baricco: “è un libro scritto con una leggerezza magnifica, e una tristezza che non è triste mai”. Quest’ultimo giudizio si adegua benissimo anche per l’altro libro, che poi è quello di cui volevo parlare, e che è stato scritto molto prima. Un libro di una leggerezza magnifica e di un assurdo realismo. Qui non è un bambino il protagonista, come in American Dust, ma un ragazzo giovane che diventa responsabile di una biblioteca tutta particolare dove chiunque abbia scritto qualsiasi cosa può portarla lì. E non è che ci sia il Dewey per la catalogazione, no, si scrive nome e cognome dell’autore, titolo del libro (La coltivazione dei fiori nelle stanze di albergo a lume di candela, è uno dei titoli di una autrice ottantenne) e poi l’autore lo colloca dove più gli piace… Ecco che si avvicendano personaggi strani, ma soprattutto sono strani il bibliotecario, che non esce mai, e la sua ragazza che vive con lui e che ad un certo punto vuole abortire e se ne va in Messico. E qui il punto. Tornate su a rileggere il titolo originale. L’ho messo apposta. La scelta del titolo italiano è in linea con la bizzarria delle traduzioni italiane dei titoli stranieri, ma è comprensibile perché il libro è stato pubblicato in Italia quarant’anni dopo e il tema dell’aborto non aveva più quel senso che aveva allora. (Esiste anche una edizione italiana con il titolo originale). Comunque, il motivo per cui lo consiglio è la scrittura: una scrittura asciutta, ingenua, semplice, divertente dove si intuisce una sofisticata attenzione alle parole, ai caratteri dei personaggi, alle situazioni buffe e struggenti, da far capire perché RB in un’epoca troppo remota è stato considerato un grande della letteratura americana. Poi è cambiato tutto. Ed è difficile, quando cambia tutto e tu rimani con le tue qualità appese e non sai più che farne.

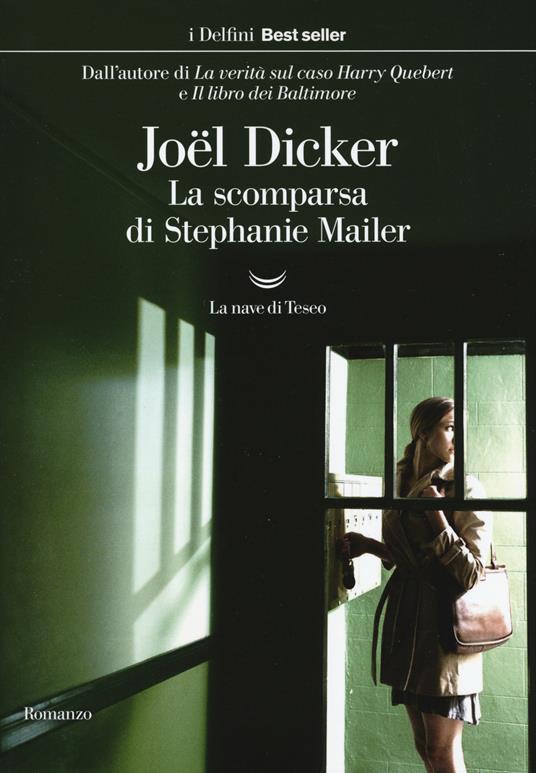

A margine di La scomparsa di Stephanie Mailer di J. Dicker.

“Non vado matto per i gialli, odio i thriller. Lo dico serenamente e senza nessuna fierezza particolare. Semplicemente non fanno per me. Mi dà fastidio fisico trovarmi nella condizione, cara a molti, di divorare un libro per sapere come va a finire. Io trovo già abbastanza inelegante che i libri “vadano a finire”, figuriamoci se mi piace farmi tenere sulla graticola da uno che ci mette cinquecento pagine per dirmi il nome di chi ha tritato il parroco”.

E’ Alessandro Baricco che lo scrive in Una certa idea di mondo e mi è tornato in mente leggendo il libro di Joel Dicker, La scomparsa di Stephanie Mailer, La nave di Teseo, 2019, 708 pagine (altro che 500!). Va detto subito che io sono uno dei molti che amano farsi trascinare, divorare dal libro. Ma questo libro è talmente smaccato nel suo intento di tenerti lì che ad un certo punto osservavo solo il meccanismo. Il libro di Joel Dicker è un vero e proprio prodotto industriale. Baricco scriveva le righe di cui sopra introducendo la sua recensione (quel libro sono tutte recensioni) ai libri di Fred Vargas, La trilogia Adamsberg e basta aver letto quei libri per capire perché – uno che non ama i gialli – apprezzi Fred Vargas. E basta leggere Fred Vargas per capire cosa fa Joel Dicker. Gioca con i nostri bassi istinti, con la vanità e la curiosità impudica del lettore. A pagina 58 avevo capito il perno centrale del libro, avevo ipotizzato con ragionevole speranza il colpevole (è fatto apposta) e a quel punto sei in trappola.

Il libro è pura azione. Concatenazione meccanica e inarrestabile di azioni. Leggendolo ho costantemente avuto l’impressione di essere di fronte ad un prodotto pornografico: solo l’essenziale, nessuna complessità, nessuno spessore, nessuno sforzo, se non quello evidente (là degli attori, qui dello scrittore) di incastrare una trama complicatissima, piena di personaggi che interagiscono tra loro, dialoghi quasi fosse un testo teatrale. Personaggi senza alcuna profondità che si alternavano come dei reels sullo scrolling di Instagram. Evidentemente un prodotto d’intrattenimento adatto ai tempi. 700 pagine che nel momento esatto in cui chiudi il libro scompaiono dal tuo orizzonte. Non rimane nulla, se non la perturbante impressione di aver fatto qualcosa di male per te, come se fossi ricaduto in una qualche forma di vizio deleterio senza riuscirvi a resistere. Quando si dice un prodotto di consumo, beh, eccolo qua, perfetto nella sua forma e sostanza. A suo modo encomiabile, in un certo senso non banale nella sua ricercata banalità. Ah, alla fine il colpevole non era quello che avevo immaginato.

Il gioco e il massacro, di Ennio Flaiano

Ennio Flaiano, autore (Tempo di uccidere, primo premio Strega, 1947) , sceneggiatore (La dolce vita, 8 e 1/2, giusto per citarne due), corsivista ( Diario Notturno), drammaturgo (Un marziano a Roma e altre farse) aforista, giornalista, documentarista, personaggio eclettico, insomma, che forse si sta perdendo un po’ e che qui ricordo per due racconti tanto geniali quanto inquietanti. Pubblicati nel 1970 i due racconti parlano di due metamorfosi: “quella di Lorenzo Adamante, arredatore e produttore cinematografico, (…) che a partire da una diffusa fama di omosessualità pare misteriosamente dissolversi nella relazione con Anna Bac. E quella di Liza Baldwin, la giovane ricca, bellissima, «certamente kennediana» eppure stanca e sull’orlo della nevrosi, con cui Giorgio Fabro, catapultato a New York per sviluppare il soggetto di un film, va a vivere: per scoprirla poi, con stupore, donna-cane”. (Dalla presentazione di Adelphi). Due racconti lungimiranti che oggi probablmente sarebbero impubblicabili, che costerebbero all’autore enormi difficoltà, una serie infinita di insulti e che Flaiano avrebbe molto probabilmente pubblicato lo stesso con un intento ancor più provocatorio. Il fatto è che questi due racconti sono stati molto importanti per me, a cominciare da una frase che ho letto qui e non so se è una citazione o che altro, perché emerge da una televisione impazzita: “Verrà la sera e sarete interrogati sull’amore. E Bach aveva venti figli”.

Illusioni. Le avventura di un messia riluttante

Dopo il grande successo del Gabbiano Jonathan Livigston, Bach si cimenta con un’altra storia di crescita personale. Questa volta il protagonista è un pilota di aereo (il biplano, tanto caro a Bach) che porta le persone a spasso per aria e che un giorno incontro un collega molto particolare, Shimoda. Questi sembra non fare alcuna fatica, l’aereo sempre pulito, ma anche una malinconia di fondo e soprattutto possessore di un manuale che, alla fine, rimane al nostro protagonista. Sfogliandolo trova frasi lapidarie come: “Per vivere bene, bisogna sacrificare la noia. E non sempre è un facile sacrifico”. È il manuale per diventare messia. Ma Shimoda ha altri piani. L’ho letto la prima volta nel 1980, trovato per caso, su una bancarella di Pesaro. Mi accompagna da una vita. In fondo, molti di noi non hanno voglia di diventare ciò che possono.

Compulsion

Ho finito da qualche giorno questo libro, Compulsion, di Meyer Levin. È il racconto di un reale omicidio commesso “per gioco”, da due ragazzi. Una storia che ha ispirato Alfred Hitchcock per il film Nodo alla gola e che l’autore ha seguito personalmente all’epoca dei fatti (1924) ancora diciottenne. Anzi, gli assassini erano suoi amici. Il testo è notevole non solo per l’accurata ricostruzione che, nonostante sia nota la fine, cattura l’attenzione, ma soprattutto per la ricostruzione psicologica, psicanalitica delle motivazione dei ragazzi. Dati per condannati a morte, il romanzo racconta come e perché alla fine quella condanna è parsa fuori luogo. Si tratta di una finissima ricostruzione freudiana che mette in risalto il ruolo dell’incoscio nella nostra vita. Un libro scritto negli anni ’50 quando questo genere era ancora poco frequentato e che viene annoverato tra i migliori di sempre. Leggere se si ha voglia di entrare nella complessa psicologia di due ragazzi la cui (pessima) educazione emotiva (e sessuale), nonostante la ricchezza e l’intelligenza, ha generato mostri.

Cosa non stiamo considerando?

Un ottantenne britannico si risveglia dopo un ictus e parla gallese, lingua da lui conosciuta a malapena, eccezion fatta per alcune parole imparate all’epoca della seconda guerra mondiale durante un periodo trascorso come sfollato in Galles. E’ il caso di Alun Morgan che, come riporta la Bbc, stava guardando le notizie in tv all’ora di pranzo a casa sua a Bath, nel Sommerset, quando ha perso i sensi colpito da un ictus che gli ha causato un’afasia, ossia una forma di alterazione del linguaggio. Quando in ospedale Alun ha ripreso a parlare sono rimasti tutti a bocca aperta perchè anzichè esprimersi in inglese lo faceva in gallese. La spiegazione di quanto accaduto all’anziano signore inglese potrebbe darla la cosiddetta “sindrome dell’accento straniero”, una rarissima disfunzione neurologica rilevata in persone colpite da ictus o traumi cranici, in seguito alla quale al risveglio i pazienti parlano una lingua sconosciuta o con un accento diverso. Dal 1941 al 2010 sono stati recensiti in letteratura scientifica solo una cinquantina di casi.

dall’archivio de La Repubblica

Letture 2020

Ultimamente ho letto alcuni testi che vorrei condividere.

In ordine di lettura:

Gli aquiloni, di Romain Gary (Neri Pozza, 2017 (1980))

Prima di questo ho letto Cane Bianco e ancor prima ho riletto Clair de femme. E poi ho riletto La promessa dell’alba e La notte sarà calma… insomma Roman Gary è uno dei miei autori preferiti. Un romanzo intenso, commovente, lucido, intelligente come solo Gary sa essere. Un romanzo, l’ultimo della sua vita, su due ragazzi che si amano e crescono prima, durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Se vuoi saperne di più leggi qui.

Civilizzazioni, di Laurent Binet (La Nave di Teseo, 2020)

Le ucronie mi piacciono molto. A cominciare dalla Svastica nel sole Di Philip K. Dick, da cui è stata tratta la serie The man in high castle su Prime Video (il titolo originale in inglese anche del libro) su come sarebbe stato il mondo se avessero vinto i tedeschi e i giapponesi a questa di Laurent Binet, dove gli Inca invadono l’Europa, dando così, a suo modo, una risposta alla domanda che hanno posto a Jared Diamond, “Perché gli europei hanno invaso l’America e non viceversa?” da cui Diamond ha tratto il libro, consigliatissimo, Armi, acciaio e malattie (Einaudi).

HHhH, Il cervello di Himmler si chiama Heydrich, di Laurent Binet (Einaudi, 2014 (2011)). Questo saggio-romanzo sull’attentato a Reinhard Heydrich, la bestia bionda, la mente dietro la Soluzione Finale, uomo di atroce efficienza è un testo molto interessante non solo per la storia che racconta, che di per sé è già tanta roba, ma per il modo in cui la racconta. Binet mette in scena il processo di costruzione del saggio, diventando parte della storia stessa. Se vuoi saperne molto di più e averne una lettura molto più professionale e approfondita, vai alla recensione di Wu Ming 2.

Il più grande criminale di Roma è stato amico mio, di Aurelio Picca (Bompiani, 2020). Adoro Picca. Il suo Arsenale di Roma distrutta (Einaudi, 2018) è una meraviglia tragica e dolente. Imprescindibile per capire Roma. Ma ho bevuto ognuno dei suoi romanzi. I suoi testi sono vivi, reali eppure così profondamente immaginari, con la sua scrittura ricca, originale, poetica. Questo ultimo suo romanzo parla sostanzialmente di Laudovino de Sanctis, (Lallo lo Zoppo per chi ha visto Romanzo Criminale) della Banda della Magliana. Ma anche di molto altro, come sempre. Parla di amore, di fascino per il male, di pietà, di vendetta e poi di un’epoca. E lo fa a suo modo, mescolando poesia, atti processuali, racconto, vita. Se vuoi saperne di più leggi questa recensione di Paolo Fallai sul Corriere.

I cieli, di Sandra Newman (Ponte alle Grazie, 2019)

Infine, questo romanzo che dire “strano” è dire poco. Un romanzo poetico, scritto in modo originale, a frammenti, con immagini vivide riassunte in una frase e che racconta una storia di follia e di viaggi nel tempo, attraversato da una tristezza che solo alla fine si comprende. Eppure divertente a suo modo, spiazzante e pieno di suspence. Potrebbe non piacere a tutti.

Cinque libri del 2019. Piccolo contributo alla lettura.

Come usa, di questi tempi, anche io segnalo alcuni libri letti quest’anno. E’ il mio piccolo contributo alla diffusione della lettura.

Momenti fatali, Stefan Zweig, Adelphi, 2007 (1927). (Racconti)

Stefan Zweig è un magnifico scrittore, che scrive in modo semplice e suggestivo. Quest’anno ho letto diversi libri suoi (biografie, soprattutto: Magellano, Montaigne, Cicerone…) ma questo libro è particolare. Racconta di tanti piccoli importanti episodi, decisivi, nella storia dell’umanità. Tante piccole grandi storie che è bene ricordare.

Roderick Duddle, Michele Mari, Einaudi, 2014. (Romanzo)

Michele Mauri è un autore unico in Italia. In questo romanzo, scritto come fosse un autore dell’Ottocento, racconta la storia rocambolesca e intrigante di un bambino usato per guadagnare un’eredità.

The Game, di Alessandro Baricco, Einaudi, 2018. (Saggio).

Alessandro Baricco (Dio lo preservi solo per aver scritto Emmaus!) ha una visione originale, non apocalittica e non integrata, di ciò che sta accadendo, con Internet e l’avvento digitale, nella nostra società. Pieno di spunti interessanti.

Il libro dell’acqua, Eduard Limonov, Alet, 2011.(Autobiografia)

Ho conosciuto Limonov grazie alla straordinaria biografia che ne fa Emmanuel Carrère (Limonov, Adelphi, 2012). Il libro d’acqua è un’autobiografia dello stesso Limonov, scritta quando era in carcere, nella quale ripercorre la propria vita attraverso i mari, i fiumi, i laghi, in cui si è immerso. Originale.

Altan Terapia, Altan, Salani Editore, 2015.

Altan. Francesco Tullio Altan è, senza iperbole, il più grande filosofo, sociologo e politologo italiano. In una vignetta condensa saggi, ricerche, statistiche, umori. Io lo leggo e lo rileggo, insieme ai Peanuts, tutto l’anno e tutti gli anni. E’ una terapia, appunto. Un ottimo self help.