La scoperta

Scopro che la morte di Vincent van Gogh è poco chiara. Quello che sapevo – si è ucciso nei campi in preda a un delirio – non è poi così evidente e accettato da tutti. Ci sono molti punti oscuri. Lo scopro ascoltando un podcast di Bruno Giordano Guerri. Quello che il podcast mi ricorda è che domenica 27 luglio 1890, nel primo pomeriggio, Van Gogh è andato nei campi a dipingere e lì si è sparato. Guerri, però, ha aggiunto altri particolari che non conoscevo: Van Gogh non è morto subito, sul colpo, ma è solo svenuto. La sera si è rialzato, è tornato alla locanda dove alloggiava, si è sdraiato a letto, è stato raggiunto dei medici, i quali hanno decretato che non si poteva fare nulla; e tutti hanno aspettato, medici e Theo – arrivato la mattina dopo – compresi, che Vincent morisse. Cosa che accadde la notte del 29 luglio, all’una e trenta del mattino. Guerri conclude: sembra che Van Gogh si sia sparato al fianco sinistro, che la pistola non sia mai stata ritrovata e che forse non si sia sparato nei campi, ma dietro le case di qualcuno, in un letamaio. Insomma, non si capisce bene cosa sia successo.

Voglio saperne di più, non so perché, ma voglio saperne di più. E la cosa sorprende per primo me. Van Gogh non mi è mai nemmeno piaciuto. Quando l’ho studiato all’università, Van Gogh mi è sembrato scontato, banale, già visto. Forse per via della sua fama, per i suoi quadri onnipresenti, alla fine non lo si apprezza più. Non che lui mi avesse mai particolarmente attirato: la sua follia, i suoi scatti d’ira, l’orecchio tagliato, il manicomio, tutta roba da storia di appendice, feuilleton da vecchio Ottocento. E quindi non so spiegare perché adesso ho deciso di scoprire qualcosa di più sulla sua morte.

Ho subito cercato informazioni su Google: la morte di Van Gogh. E ho trovato che molti altri se ne sono occupati. C’è anche il trafiletto di giornale originale de L’Écho pontoisien, un giornale locale di Pontoise, cittadina vicina ad Auvers-sur-Oise, dove Van Gogh viveva in quel periodo, a pochi chilometri da Parigi. Il trafiletto, datato 7 agosto 1890, riporta la seguente brevissima nota (tradotta da me e Google Translator):

”Domenica 27 luglio, uno di nome Van Gogh, trentasettenne, suddito olandese, pittore, di passaggio ad Auvers, si è sparato un colpo di pistola nei campi, ed essendo solo ferito, è rientrato nella sua camera d’albergo dove è morto due giorni dopo”.

Pontoise, all’epoca, aveva un ospedale dove Van Gogh poteva essere portato, perché nessuno l’ha fatto? Parigi era, allora, a un’ora di treno, perché nessuno l’ha portato in ospedale nella capitale?

I dubbi riguardano innanzitutto il fatto in sé. Leggo qua e là, un po’ alla rinfusa, lo ammetto, ma non è chiaro dove si sia sparato Van Gogh. Il trafiletto dice nei campi, ma Guerri riporta la versione secondo la quale si è sparato dietro la casa di qualcuno, in un letamaio. Infatti, la signora Liberge, interrogata dopo anni, ricorda che il padre, che conosceva Van Gogh, affermò che non si era sparato dove si diceva (nei campi), ma in rue Boucher (dalla parte opposta dei campi, ho controllato su Street View) dove era entrato in un cortile di una piccola fattoria, si era nascosto in un letamaio e lì si era sparato. Ma lui come ha fatto a saperlo? L’ha visto? Ma come ha potuto vederlo se era nascosto in un letamaio? Ha sentito lo sparo? Ma allora perché non è intervenuto? Sembra che Van Gogh sia rimasto ore disteso in quel letamaio prima di rientrate, la sera, alla locanda dei Ravoux, dove alloggiava. Il signor Liberge dov’era?

La testimonianza della signora Liberge sembra poi ripresa da Emile Bernard, amico di Van Gogh che, quattro giorni dopo la morte del pittore, scrive all’amico Aurier, un critico che per primo aveva apprezzato il lavoro di Vincent:

“Domenica sera, è andato nella campagna di Auvers, ha appoggiato il cavalletto ad un covone, ed è andato a spararsi un colpo dietro al castello. Sotto la violenza dello choc – la pallottola aveva sfiorato il cuore – è caduto, ma si è tirato su tre volte di seguito, per rientrare alla locanda dove aveva una stanza…”.

Come faceva Bernard a sapere tanti dettagli? Nessuno sembra aver mai parlato, tantomeno Vincent, di essersi alzato tre volte, di seguito, per di più. Insomma, le dicerie sulla fine di Van Gogh sembrano moltiplicarsi, complicarsi, arricchirsi, contraddirsi, perdersi, cosicché è difficile capirci qualcosa, distinguere ciò che è possibile da ciò che è vero, il plausibile dal verosimile. La cosa m’interessa sempre di più.

Ne ho parlato con mia moglie. Mi incoraggia a continuare. Come sempre. Lei mi incoraggia sempre quando mi imbatto in cose che mi attraggono. Poi le ho detto che vorrei scriverci sopra qualcosa e allora lei mi dice che è una buona idea. Dice sempre che ho delle buone idee. Che devo fare questo nella vita, scrivere delle mie buone idee. Ma io non ci credo. Non credo di avere buone idee né di essere capace di scriverne. Ci vuole ben altro spessore del mio per fare, dell’avere buone idee, un mestiere. Io non ce l’ho, quello spessore. E poi lo fanno in troppi. Sono insofferente a tutto ciò che è comune, diffuso, condiviso. È lo stesso motivo per cui Van Gogh non mi piace. Troppo parlato, visto, scritto. E poi non ho la costanza. Mi perdo. Ad un certo punto perdo entusiasmo e non mi pare che abbia senso continuare. Così non si arriva mai da nessuna parte. E io non arrivo da nessuna parte, infatti. Anche tutto questo non finirà. Mi pare che non serva a niente.

A che cosa serve vivere? chiede lei sarcastica. L’idea che le cose debbano servire a qualcosa mi ossessiona e mi fa male, penso io.

A cosa serve danzare, fare uno spettacolo di danza, che non rimane e non viene nemmeno capito? dice lei, e sento anche che è rammaricata, dolorosamente consapevole che non sono molti quelli che apprezzano lo sforzo che fanno lei e i suoi colleghi ballerini. Già, infatti.

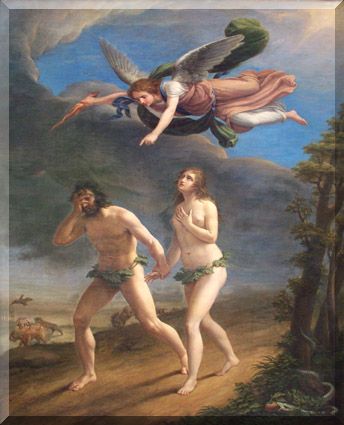

Lo so che anche per te è difficile accettarlo, dice. Già, anch’io sono figlio di questa visione monoteistica della produttività. Le cose devono servire. Tutto deve avere un fine, un obiettivo, un senso e soprattutto essere utile. Da qui, lo sento, arrivare a che le persone devono servire il passo è breve. Mi pare, ora che lo scrivo, che questa mentalità sia quella dello schiavo. Anche il padrone è uno schiavo. Chiunque sia soggetto a questo dio è uno schiavo. Quando tutto deve essere utile, servire a qualcosa, cosa farne di tanta parte della nostra vita? Nessuna meraviglia che ci si senta alienati in una società così impostata. Che fare della bellezza, del pensiero, del pensare, del divagare, del sognare, del sentire? Cosa farne di giornate luminose e, come ora, di un vento forte che sferza il viso e ti lascia un sapore pulito? Cosa fare di quell’allenarsi, preparare, combattere, certe volte, per fare uno spettacolo che poi non sempre è compreso, se non proprio apprezzato? A che pro? A che pro l’arte, quindi? Già, a che pro? In mente mi risuonano antichi strali contro tutto ciò che non è utile. Non sono convinto che riuscirò ad andare avanti.